Da ist es endlich: Der neuseeländische Pop-Superstar Lorde hat mit „Virgin“ ihr nunmehr viertes Studioalbum vorgelegt. Es markiert für die Künstlerin einen Neuanfang auf mehr als nur einer Ebene.

Sie hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Stolze vier Jahre ist es her, seit Lorde mit „Solar Power“ zum letzten Mal ein neues Album auf den Markt gebracht hat. Die Platte erhielt damals gemischte Kritiken. Ein Umstand, der die doch eher erfolgsverwöhnte Künstlerin schmerzte. Seither hat sich bei der Neuseeländerin entsprechend viel getan. Zum einen privat: So trennte sie sich von ihrem Freund, dem Produzenten Justin Warren, mit dem sie seit 2015 ein Paar bildete, und hatte entsprechend mit Herzschmerz zu kämpfen.

anzeige

Nicht das einzige Problem, mit dem sie sich herumschlagen musste: Auch Essstörungen, die sich während der Pandemie entwickelt haben, und Bühnenangst machten Lorde zu schaffen. Letztere bekam sie zwischenzeitlich durch eine medikamentöse Behandlung in den Griff, wie sie sagt. Und dann hat sie sich auch mit ihrer geschlechtlichen Identität intensiver auseinandergesetzt, diese erweitert. Dem „Rolling Stone“-Magazin sagte sie: „Ich bin eine Frau, außer an den Tagen, an denen ich ein Mann bin.“ Eine Zeile, die auch im Opener des Albums, „Hammer“, auftaucht. In den vergangenen Jahren ist Lorde also dem wahren Ich einen großen Schritt näher gekommen.

Beruflich gab es auch Veränderungen. So machte Lorde beim neuen Album nicht wie bei den vergangenen beiden Machwerken mit Produzent Jack Antonoff gemeinsame Sache, sondern holte sich Jim-E Stack mit ins Boot. Mit Antonoff habe es keinen Streit gegeben, sie sei einfach ihrer Intuition gefolgt, dass es an der Zeit sei, den nächsten Schritt zu machen und etwas Neues auszuprobieren.

Lorde findet sich

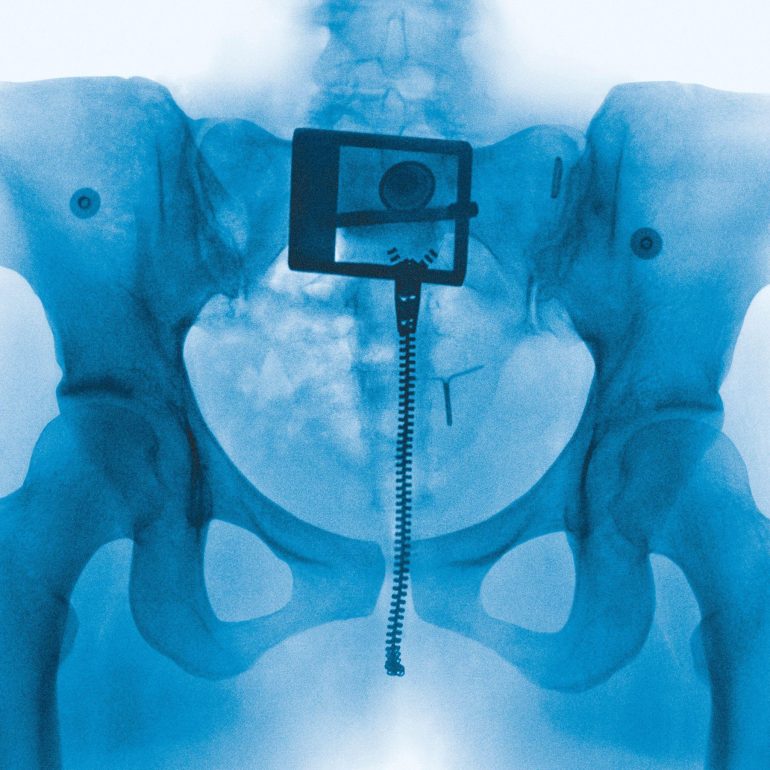

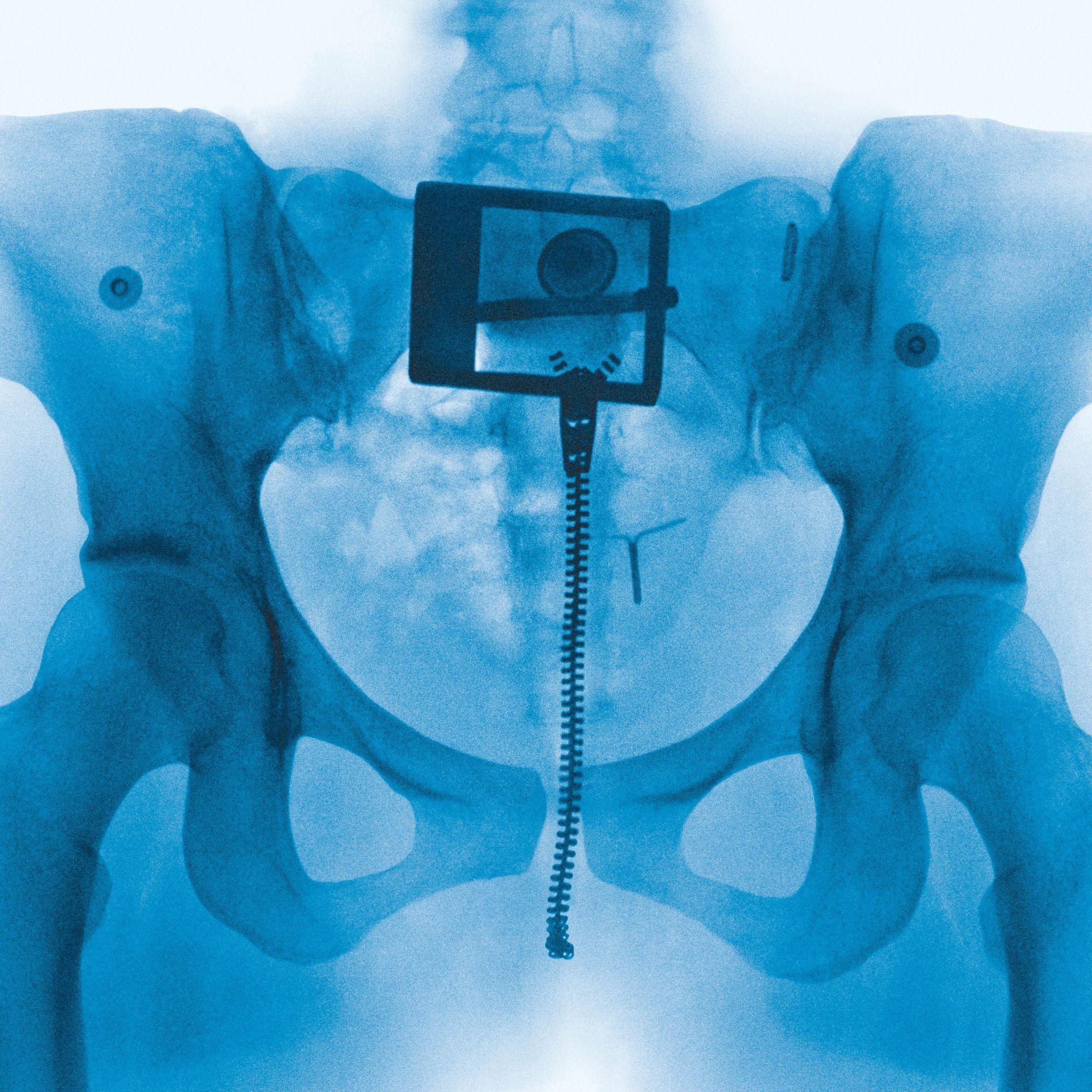

Mit Jim-E Stack geht nun auch ein musikalischer Richtungswechsel vonstatten. Auf „Virgin“ knüpft Lorde nämlich eher wieder an Klänge früherer Tage an, packt wieder den Synthie-Pop-Sound aus, mit dem sie einst bekannt wurde. Es ist also eine musikalische Rückkehr zu sich selbst. Wenn man so will, lernt sich die Frau, die in der Öffentlichkeit aufgewachsen ist, mit Ende 20 so langsam aber sicher selbst kennen. An diesem überaus intimen Prozess lässt sie den Hörer teilhaben, das Röntgenbild auf dem Cover, inklusive Reißverschluss und Spirale, deutet schon vor Hören des ersten Songs darauf hin.

Die Songs: zum großen Teil durchaus tanzbare Hymnen, ohne aber wahnsinnig eingängig zu sein. Ein neues „Royals“ ist hier nicht zu finden. Aber die Tracks sind in ihrer Gesamtheit dennoch durchaus hörenswert. Euphorisch. Ungehemmt. Wild. Ehrlich. Mutig. Und insgesamt nur rund 34 Minuten lang.

Um ihre maskuline Seite, die Entdeckung ihrer in sich wohnenden Maskulinität, geht es in „Man of the Year“. One Night Stands werden in „Shapeshifter“ besungen, sexuelle Freiheit in „Hammer“ (mit Pamela-Anderson-Tommy-Lee-Home-Porn-Video-Referenz), der Schwangerschaftstest danach ist in „Clearblue“ Thema. Die innere Zerrissenheit kommt bei „Broken Glass“ am besten zum Tragen („Last year was bad“), ihr früheres Liebesleben wird in „What Was That“ eindringlich verhandelt, das aktuelle eher in „Current Affairs“. Und weil das alles nicht so einfach ist, stellt sich die Gute in „David“ die Frage, wie das in Zukunft wohl so werden wird. Man muss sich um die Frau allerdings wohl keine allzu großen Sorgen machen, singt sie doch in „If She Could See Me Now“: “I swim in waters that would drown so many other bitches.“

anzeige